【シリーズ】構造物の維持管理に役立つ知識〈全8回〉

寄 稿: 松村 英樹(一般社団法人 日本構造物診断技術協会 代表理事/技術アドバイザー室長)

#02|コンクリートの劣化機構についての豆知識(その2)

今回は沿岸地域にある2橋のPC橋に対して実施された塩化物イオンの測定データ等を参考に中性化と塩害の複合劣化について解説する。

塩化物イオンの濃度分布が深さ方向に違いがあるのは

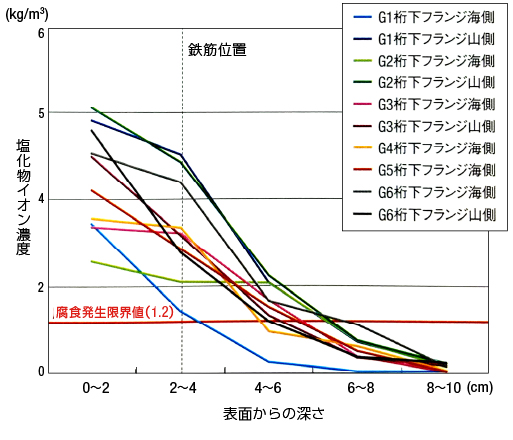

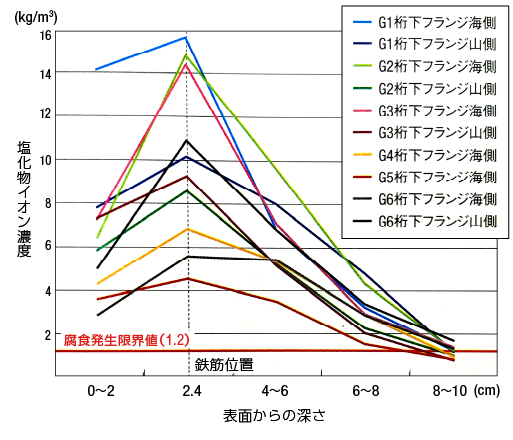

参考にした2橋は完成後20年が経過した時点から塩害による損傷が顕在化したため、補修対策を検討するために必要である表面から鉄筋位置付近までの塩化物イオン濃度を調べた。その測定結果を【図1】と【図2】に示す1)。

(中性化深さは0㎜)

(中性化深さは10㎜前後)

これを見ると、【図1】のA橋では表面付近の塩化物イオン濃度は高く、鉄筋位置付近では低い。一方、【図2】のB橋では逆に表面付近で低く、鉄筋位置付近で高くなっていた。B橋で表面付近の塩化物イオン濃度が低くなった理由について「降雨により表面付近の塩化物イオンは洗い流されたため」と考えられていた時期もあったが、小林一輔 東京大学名誉教授の一連の研究によって、中性化の進行により、表面付近の塩化物イオンが中性化していない位置に移動するため、表面付近の塩化物イオン濃度が低くなると考えられるようになってきた2)。

2橋の塩化物イオン測定位置での中性化深さを見てみると、A橋では中性化は見られていないが、B橋では10mm前後であった。小林一輔先生の研究成果を踏まえると中性化が進行していないA橋では塩化物イオンが深い位置に移動することはないが、中性化が進行したB橋では表面付近の塩化物イオンが中性化していない位置に移動したため、表面付近の塩化物イオン濃度が低くなったと判断される。

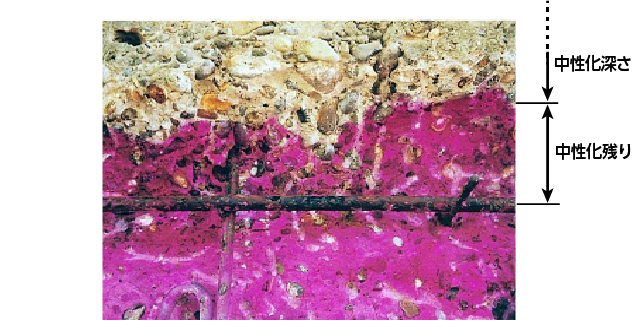

また、【写真1】は塩害環境下にある鉄筋コンクリート部材に対してフェノールフタレイン溶液で中性化深さを測定したものである1)。注目すべきは中性化していない位置にある鉄筋が腐食していることである。中性化の進行により塩化物イオンが鉄筋位置まで移動・濃縮し、鉄筋付近で濃度が高くなったので腐食したと判断される。

中性化し、塩化物イオンが鉄筋位置付近に移動・濃縮して鉄筋が腐食した例

これらの結果は小林一輔先生の見解通りである。このように塩害と中性化が関連した複合劣化が示されたことは塩害環境下にある構造物を維持管理する上で極めて重要な知見となっている。

以下に小林一輔先生が示された中性化により塩化物イオンが内部に拡散するメカニズムを解説する。

塩化物イオンがコンクリート中に浸透すると

コンクリートに浸透した塩化物イオンには、細孔溶液※1中に存在するものと、セメント水和物のひとつであるモノサルフェート(3CaO・Al2O3・CaSO4・12 H2O)と反応してフリーデル※2氏塩(3CaO・Al2O3・CaCl2・10H2O)に固定されるものがある。細孔溶液中の塩化物イオンは鉄筋の不動態被膜を破壊し鉄筋を腐食させるが、フリーデル氏塩に固定された塩化物イオンは不動態被膜を破壊することはなく、鉄筋の腐食に関与しない。

※1 セメントと水との水和反応に使われていない水

※2 フリーデルはフリーデル氏塩を発見したフランスの鉱物学者の名前

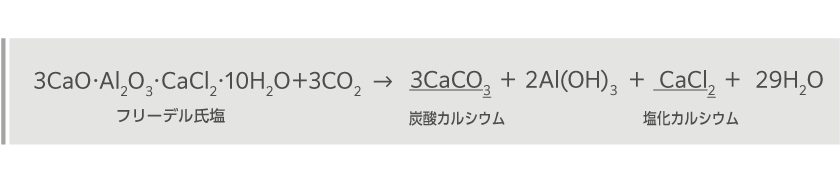

二酸化炭素により中性化が進行すると、塩化物イオンを固定化しているフリーデル氏塩は二酸化炭素と反応し、以下に示すように炭酸カルシウム(CaCO3)と塩化カルシウム(CaCl2)が生成される。中性化の進行によりフリーデル氏塩に固定されていた塩化物イオンが細孔溶液に溶解して濃度が上昇し、濃縮と拡散が繰り返されて中性化していない部分に移動・濃縮していく。これにより深い位置で塩化物イオン濃度が上昇し、鉄筋の不動態被膜が破壊され腐食が始まる。

なお、【図1】・【図2】に示されているのは全塩化物イオン量であり、フリーデル氏塩に固定されている塩化物イオンも含んでいる。その割合はセメントや混和材の種類や材齢などの条件で異なる。一般的に鋼材腐食限界塩化物イオン濃度を評価する場合は、細孔溶液中の腐食に関与する可溶性塩化物イオンと固定されている塩化物イオンの合計である全塩化物イオンの値を用いている。これはフリーデル氏塩に固定されている塩化物イオンが中性化により可溶性となる可能性があり、安全サイドの評価をするためである。

塩害と中性化の複合劣化への対応は

上述したように塩害と中性化の複合劣化が生じる場合は、二酸化炭素の影響で表面付近ではなく、深い位置で塩化物イオンの濃度が高くなる。

例えば、PC橋で表面に近いスターラップ付近の塩化物イオン濃度のデータが鋼材腐食限界濃度以下であったため、塩化物イオンの更なる浸入を防止する目的で表面被覆工法を採用したとする。中性化が進行しているとスターラップよりさらに深い位置にあるPC鋼材付近で塩化物イオン濃度が高くなっている可能性が推測される。PC橋の場合、耐荷力低下に大きく影響するのはスターラップではなくPC鋼材の腐食・破断であり、この位置で塩化物イオン濃度が鋼材腐食限界濃度を超過していれば、耐荷力の低下が懸念され、早急に補強対策を講じなければならない。表面被覆だけでは安全性は担保できていない。

つまり、塩害対策を検討する場合は、表面から深さ方向の塩化物イオン濃度の分布や中性化深さを測定して、中性化との複合劣化の可能性を探り、対策として補修で良いか、補強まで必要かを判断しなければならない。

《次回は10月にUP予定です》

【参考文献】

- 日経コンストラクション:これではまずい! インフラの維持・補修、pp.126~134, 2020.12

- 小林一輔:コンクリートの炭酸化に関する研究, 土木学会論文集、No.433, pp.1~14, 1991.8