【シリーズ】構造物の維持管理に役立つ知識〈全8回〉

寄 稿: 松村 英樹(一般社団法人 日本構造物診断技術協会 代表理事/技術アドバイザー室長)

#03|コンクリートの劣化機構についての豆知識(その3)

今回はPC橋等の塩害対策として多く採用されてきている「表面被覆工法」の再劣化を取り上げ、その発生メカニズムに関する新しい知見を解説する。

表面被覆工法の再劣化と発生メカニズム

塩害による損傷が発生しているPC橋等の補修に適用されている「表面被覆工法」は、外部からの塩化物イオンの浸入を遮断することにより、塩害損傷の発生・進行を防ぐ目的として採用されている。これにより損傷の進行は抑制されているにもかかわらず、その抑制効果が持続せず、ひび割れやはく離などの再劣化事例が多く見受けられている【写真1】・【写真2】。

表面被覆工法の再劣化の原因としては、施工時のコンクリート面の水分処理が不十分な場合や、部材背面から水分が供給されている箇所に採用しているなど、設計・施工時に問題があるものもある1)。

一方、表面被覆する前にコンクリート中に浸入していた塩化物イオンが内部に拡散し、鋼材位置の塩化物イオン濃度が腐食発生限界濃度を上回ったことで再劣化するものもある。最近の土木研究所、PC建協の共同研究報告書2)に表面被覆工法の再劣化の原因について新たな知見が示されているので、以下に解説する。

コンクリートに浸入した塩化物イオンの拡散状況

コンクリート表面から浸入した塩化物イオンには、細孔溶液中に存在する自由塩化物イオンとセメント水和物であるモノサルフェート(3CaO・Al2O3・CaSO4・12 H2O)と反応して生成されるフリーデル氏塩(3CaO・Al2O3・CaCl2・10H2O)に固定される塩化物イオンがある。

このうち、自由塩化物イオンは鉄筋の不動態被膜を破壊し鋼材の腐食に関与するが、フリーデル氏塩に固定された塩化物イオンは不働態被膜を破壊することはなく腐食には関与しない。しかし、空気中の二酸化炭素がコンクリート中に浸入しコンクリートの中性化が進行すると、二酸化炭素がフリーデル氏塩と反応し、炭酸カルシウム(CaCO3)と塩化カルシウム(CaCl2)を生成する。これによりフリーデル氏塩に固定されていた塩化物イオンは解離し自由塩化物イオンとなる。

この結果、中性化していない場合と比較すると、多くの自由塩化物イオンが拡散することとなり、鋼材の腐食進行はより加速される。

このうち、自由塩化物イオンは鉄筋の不動態被膜を破壊し鋼材の腐食に関与するが、フリーデル氏塩に固定された塩化物イオンは不働態被膜を破壊することはなく腐食には関与しない。しかし、空気中の二酸化炭素がコンクリート中に進入しコンクリートの中性化が進行すると、二酸化炭素がフリーデル氏塩と反応し、炭酸カルシウム(CaCO3)と塩化カルシウム(CaCl2)を生成する。これによりフリーデル氏塩に固定されていた塩化物イオンは解離し自由塩化物イオンとなる。

この結果、中性化していない場合と比較すると、多くの自由塩化物イオンが拡散することとなり、鋼材の腐食進行はより加速される。

表面被覆後の浸入していた塩化物イオンの拡散状況

表面被覆工法を採用すると水分は、コンクリート表面から蒸発し難くなり、コンクリート中の含水率が上昇すると考えられる。この含水率の上昇により表面付近の塩化物イオンは内部に拡散しやすくなり、鋼材位置の塩化物イオン濃度が上昇、鋼材はより腐食しやすい環境になると考えられる3)。つまり、表面被覆したものが再劣化する原因として、表面被覆によるコンクリート中の含水率の上昇が考えられる。

一般的なコンクリートの含水率は深さ10㎜の位置で1.0%未満から3.5%程度の範囲にあると言われている3)。一方、完成から2年後に表面被覆され13年が経過したPC橋の含水率の測定結果では、深さ10㎜の含水率は5~7%であったとの報告3)があり、表面被覆によりコンクリート中の含水率は明らかに上昇している。

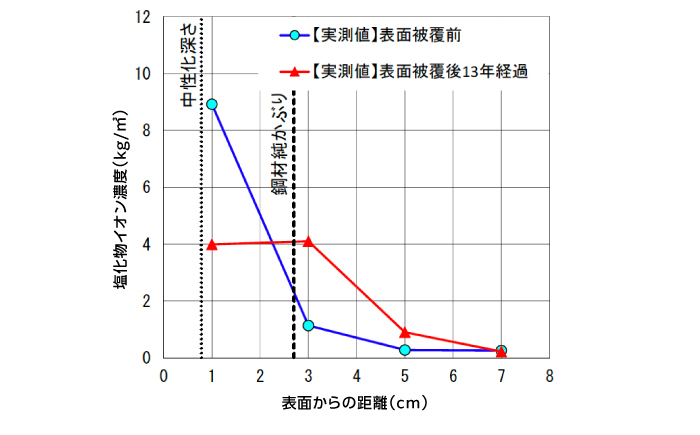

さらに、表面被覆後の塩化物イオンの拡散状況を調べた結果が土木研究所、PC建協の報告書2)にある。そこにPCポステン桁の表面被覆前後での鋼材位置で塩化物イオン濃度を測定したデータがある【図1】。対象としたポステン桁は海岸沿いにあり、完成後32年が経過した時点で表面被覆され、さらに13年が経過した時点で鋼材位置の塩化物イオン濃度が測定されている。鋼材位置での塩化物イオン濃度をみると、被覆後は被覆前の2~5倍上昇しており、被覆したことにより塩化物イオンの拡散が促進され、濃度が大きく上昇していることが確認されている。このような状況は【図1】の塩化物イオンの測定結果で確認できる。

既往の研究2)から鋼材位置での塩化物イオンが2kg/m3以下であれば表面被覆を採用しても再劣化の可能性は低いと考えられている。それより多い2~5kg/m3の範囲では再劣化の可能性はあり、内部塩化物イオンと中性化深さを測定し拡散予測をするのが良いと考える。この拡散予測の解析例が土木研究所の報告書2)に記載されているので参考にすることができる。中性化の進行が小さく、鋼材位置付近の塩化物イオン量が少ない段階で表面被覆することにより再劣化のリスクは回避できたので、予防保全としては極めて有効な対策である。

《次回は12月にUP予定です》

【参考文献】

- 国立研究開発法人土木研究所:コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル 2022年版、土木研究所資料 第4433号、2022.12

- 国立研究開発法人土木研究所 構造物メンテナンス研究センター,一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会:撤去橋梁を用いた既設PC橋の補修補強技術の高度化に関する共同研究報告書 –塩害を受けた既設PC橋の耐久性評価および補修技術に関する研究–

共同研究報告書第566号 国立研究開発法人土木研究所、2022.8 - 上田洋,飯土井剛,子田康弘,佐伯竜彦,岩城一郎,鈴木基行:厳しい塩害環境において架替え後15年が経過したPC道路橋の詳細調査および今後の維持管理に関する提案,土木学会論文集E2(材料・コンクリート構造),VOL.71,No.2,161-180、2015